2025年1月 関山 和秀さん

(Spiber株式会社 取締役兼代表執行役)

バイオものづくり革命を牽引する

─ 関山さんは慶應義塾幼稚舎から内部進学で大学に入学されたと伺っています。数多くの学部がある中でなぜSFCの環境情報学部を選ばれましたでしょうか?

そして、受験勉強する必要がなかったことが後にSpiberの起業やビジネス展開にどんな影響を与えましたでしょうか?

関山さん: 結論から申し上げますと、高校時代に冨田勝教授と出会いまして、冨田研究会に入りたくて、S F C一択という感じでした。そして、受験勉強がなかったということは、とても恵まれていたと思います。なぜなら色々なことについてゆっくり考える時間があったからです。

幼稚舎と中学校の時もそうでしたが、時間がたっぷりあったので色々なことを考えました。例えば、何のために勉強するのか、何のために生き続けるのかなどについてです。高校の時に転機になったのが、ドキュメンタリー番組を観る授業があり、その中でルワンダのジェノサイドのドキュメンタリーを見て、極めて大きな衝撃を受けました。1994年頃、ちょうど私が小学校6年生の頃の話だと思いますが、その頃私は不自由のない環境で暮らしていて、他方では同じ地球の別の場所でこのようなことが起きていて、しかもそれは、自分が生まれる前の昔の戦争の話ではなく、ついこの間起きていました。それはとてつもない衝撃でした。そもそもなぜこんな紛争が起きたとか、なぜこんな悲惨なことになってしまったのかとか、自分で調べたくなり、色々な本を読むなどして、戦争が起こる背景について自分なりに考えました。

人は不安に弱い生き物なので、地球上の資源が限られている中で、もしかしたら足りなくなってしまうかもしれないと考えるものです。そうすると、限られた資源を奪うために誰かが攻めてくるかもしれない、攻められる前に攻めないといけないというような不安や恐怖の連鎖に対して、どうすれば自分たちの力でそのリスクを軽減できるのか。地球規模で考えますと、優良な農地の面積がどんどん縮小している一方、人口(特に新興国の人口)がどんどん増えていっています。新興国の人々の消費が先進国を追い越しつつある現状を考えると、今の資源の量では到底賄いきれず、資源の奪い合いへの恐怖と不安がますます増大する方向へ行くのではないかと感じました。戦争や紛争や虐殺以上に人類にとって不幸な状況は他には想像できなかったので、こうしたリスクを軽減させることは人類にとって普遍的な価値だと考えるようになりました。

ちょうどその時(2000年頃)に冨田勝教授の研究室の説明会を聞く機会がありました。冨田教授はとても熱くバイオテクノロジーとコンピューターサイエンスの融合や環境問題、食糧問題などについて語り、その最先端の研究所が翌年(2001年)山形県鶴岡市に誕生するとお話されました。これを聞いた私は絶対に冨田研究室に入りたいと思ったのです。

─ Spiberが研究開発していますBrewed Protein™素材の開発・生産・進化はLearn、Design、Brew、Process、Evolveと5つのプロセスがあると伺っています。全てのプロセスは御社独自の技術で行っていますでしょうか?どうやってこんなに難しいことが可能になったのでしょうか?

関山さん: 一言で言うと、粘り強さです!他社も同じようなことに挑戦しようと資金調達を頑張っていましたが、おそらく途中でさまざまな壁にぶち当たり、思い通りのところへ辿り着けなかったのだと思いますが、Spiberは今でも事業を継続できています。私は2004年に研究を始めたので、今年でちょうど20周年になります。粘り強さという点では誰にも負けない自信があります(笑)。

そして、当社の事業に関して言いますと、全工程のことを深く理解していないといけません。多くの会社は自社の専門領域でない所を他社に任せたりしがちですが、そうすると、色々な所でブラックボックスができてしまいます。手を組む相手がダメと言ってきたり限界を定めてしまったら、自分たちもそこで諦めざるを得なくなってしまいます。全工程を自分たちで手掛けることができ、最後まで諦めなければ、成功の可能性が上がると思います。私たちは、専門領域ではない技術もゼロから勉強して少しずつ広げ、それぞれの工程で必要な、あるいは補完すべき技術を把握し、全工程をきちんと理解しながら、一つ一つ自分たちの手で全て開発し、内製化しています。

こうしたことは短期間でできることではありません。一つの工程ではなく、全工程においてやらないといけないので、20年かかりました。もし最初から分かっていたら、多くの人は恐らくはじめから挑戦しなかったのではと思います。私たちは、はじめてみたら少しずつこれも必要だ、あれも必要だと分かってきたという感じで、その都度その都度自分たちで環境を整えていきました。

そして、Spiberは今まで数百億円の資金を調達してきました。この本社の研究開発施設だけでも100億円ぐらいの設備投資がかかっていますが、例えば、もし一人の大学院生がこれを研究したいので100億円の資金が欲しいと言っても、そこで投資を集めるのは不可能に近いと思います。私たちはこの事業を始めた時点ではここまで大きな規模の資金を集めて研究ができるとは全く思わなかったのですが、少しずつやってきて、その積み重ねで何とかここまで事業を継続して拡大させることができたという思いです。少しでも噛み合わない所があったら、恐らく競合他社と同様に途中で頓挫してしまったと思います。現在この分野においてSpiberは圧倒的にリードしていることは間違いなく、追随できる会社は世界を見渡しても他にありません。

─ Brewed Protein™素材の普及にとって一番大きな壁はコストだと存じます。今後さらに生産能力が拡大し、年間数千トン、数万トン規模になり、ナイロンやポリエステルに置き換えられる価格帯になりましたら、大手のカジュアルアパレルブランドにも素材を提供していきたいとお考えでしょうか?

そして、そこまで何年かかると予想していますでしょうか?

関山さん: もちろん、そういったよりマス向けのブランドにも素材を提供していきたいと思っています。私たちは将来的に億トン単位のタンパク質を供給することを目指しているので、数百、数千、数万、数十万、数百万、数千万トンというようにスケールアップしていくことが不可欠であると考えています。そのために必要な基盤技術を開発してきていますし、既に自分たちが想定していたよりも遥かに高い生産性が実現できています。大規模に使われて初めて環境的なインパクトが出せるので、より多くの方が製品を手に取られるようなブランドさんにも使っていただきたいと考えていますし、それは時間の問題だとも思っています。

─ 年間数億トン規模の生産能力を持ってはじめて、ユニクロのような大きなカジュアルアパレルブランドに供給できるようになりますでしょうか?

関山さん:

それはもっと早いタイミングで使っていただけると思います。私たちの素材がどのぐらいの付加価値を提供できるのかにもよりますし、さまざまな時代の流れもあります。今の段階でタイミングや規模に関して具体的なことは申し上げられませんが、比較的近い将来そういったブランドさんにも使用していただけるようになると考えています。

このように少しずつ普及していくと、コストが更に下がり、技術革新が起こり、規模が拡大していき、採用いただける製品、領域もどんどん広がります。一回このようなサイクルに入れば、すごい勢いでイノベーションが起こっていくので、いかにしてこうした良い循環に入れるかというのが重要だと思います。この部分は正直なところ、私たちのようなスタートアップがやるというのは極めて大変なことです。つまり、これは鶏と卵の話ですね。

大企業は、Q(Quality)品質、C(Cost)コスト、D(Delivery)納期に関して、現在使っているもの以上のQCDを実現できるかどうかを考えます。実現できる確証がないと、あえてリスクを取って新しいものに転換する理由はありません。したがって、一般的な大企業は新素材が徐々に世の中で普及してきてから、QCDをきちんと確認し、お客様も満足していること、様々なリスクがないことが明確に分かってから採用すれば良いと考えるのが当然です。そのような中において、私たちのようなイノベーターは、受注を獲得できるかどうかが分からない状況下で、リスクを取り、設備投資を行い、製造できることや高い品質を証明してはじめてテーブルに乗れるので、なかなかチャレンジングです。でも、循環型社会の実現、より良い社会の実現に向け、確実に誰かがやらなければいけません。だからこそ私たちが、持ち前の粘り強さで挑戦をしているのです。

─ 天然のクモの糸を再現する所から様々なメーカーが実際に求めている材料の基準を担保した上で、石油や動物に依存しない素材をSpiberが作るという方向にシフトしてきました。この間技術開発、特許出願、資金調達など、数々の困難や挑戦に挑んで来られたと思います。その間多くの失敗と挫折も経験されたのではないかと存じます。関山さんは失敗と挫折についてどんな風に捉えていますでしょうか?

関山さん: まず、研究というのは基本的にはうまくいかず、もしうまくいったらラッキーというようなものです。だからこそ、壁が高ければ高いほど、課題が難しければ難しいほど、それを最初に解決できればそのまま極めて強い特許になりますし、自分たちの競争力にも直結するので、チャンスだと考えています。Spiberは現在209件の特許を取得しており、出願係属案件も含めますと約400件あります。特許はまさに当社の大きな財産です。

また、今Spiberは自動車の分野にも大きな力を入れて取り組んでいます。自動車の領域は長期的な開発を要するのですが、実は最近また良い結果が出てきています。近い将来、自動車のボディ部分や内装材で当社の素材が採用していただけるようになると思います。自動車分野は求められる基準も高く、コストもチャレンジングですが、市場規模が大きいので、樹脂材料の添加剤として少しでも採用していただけたら、極めて大きい規模になります。これは本当にビッグチャンスです。具体的な時期についてなかなか申し上げられませんが、近い将来採用していただけるようになると考えています。

─

関山さんは大きな志を持ち、人類全体を一つ大きなファミリーと捉え、私たちが暮らす地球の環境をサスティナブルな方向へ変えていく努力を重ねていらっしゃると存じます。

バイオテクノロジー分野のトップランナーでいらっしゃいます関山さんからご覧になって、地球規模の課題を解決するために必要な素質は何でしょうか?関山さんを目指す若い世代に教えていただけますと嬉しいです。

関山さん: そうですね、私たちが今やっていることは、私たち自身が極めて意味があると思っていることではありますが、それが本当に、誰にとってどれぐらいの意味や価値があることなのかは最終的に 答えがないものだと思います。今の時代にとって意味があることが、次の時代になったら全くよくないものになってしまうこともありますし、人々の考え方もどんどん変わっていくものです。なので、何が正しいか、正しくないか、何が価値があることか、価値がないことかも極めて流動的なものだと考えています。今Spiberはこれが意味があることだと思っており、実現すると大きな価値を生み、大きなやり甲斐も感じていますが、結局のところ、答え自体が時代と共にどんどん変化します。

人々は生まれた場所も、育つ環境も、個人が持つ能力も、人間関係もネットワークも違えば、初期設定も全然違いますので、誰かを目指すというよりも、自分自身が本当に何をやりたいのか、何に一番やり甲斐を感じているのかに関して突き詰めて考える必要があると思います。Spiberが取り組んでいることも極めて大変なことですが、Spiberの事業に限らず、どんな仕事でも大変なものです。よほどやり甲斐を感じていない限り、心の底からやりたくてやっている状態でない限り、仕事が大変になってくると、途中で諦めてしまいかねません。本当に心から好きで力を注げることであれば、どんな困難にぶつかっても頑張ろうという気になれますし、エネルギーが湧いてくると思います。

─ 気になるSpiberの上場はいつ頃になりますでしょうか?もし可能でしたら、教えていただけませんか?

関山さん: もちろんオプションの一つとして考えています。私たちが目指していることを実現するために一番良い選択をその時々していかなければいけないので、色々なバランスを総合的に考えながらその都度の状況に応じて適切に判断していきます。

─ 関山さんはSpiberの経営トップとして大変ご多忙を極めていると存じます。普段はどのようにリフレッシュしていますでしょうか?ご趣味や休日の過ごし方も教えていただけませんか?

関山さん: 私自身はリフレッシュという概念はあまり持っていなくて、逆に仕事をしていないとストレスが溜まってしまうくらいなので、仕事ができていない、という状態にならないように心がけています。とはいえ、私は今四人の子供がいて、妻もSpiberで働いているので、二人で子育てしながら仕事をしています。そのあたりのバランスをなるべく取れるようにしていて、子供たちと過ごす時間もとても充実していますし、仕事している時間もとても好きなので、私にとって両方大切な時間です。一番良いバランスで毎日を過ごせるように努めていますね。

─ 関山さんは20年以上にわたり鶴岡という場所に在住していらっしゃると伺っています。研究開発とビジネス展開をする上で、鶴岡という自然豊かでのどかな土地でしか得られない気付きや心の豊かさがありましたら、教えていただけますか?関山さんが感じる鶴岡の魅力は何でしょうか?

関山さん: 自然が身近にあるので、子供たちと一緒に海や山に行ったり、スキーをしたりして、楽しい時間を過ごしています。私はスキーが大好きなのですが、鶴岡だと、冬場の夜には仕事の後、子供たちをピックアップしてそのままスキー場に行って、そこで夕飯を食べ、スキーを楽しんでから帰宅するというのも、やろうと思えば週3回くらいできてしまうんですよね。もし東京に住んでいると、泊まりがけで何日前から計画しないとできないことですが、鶴岡に住んでいると自然の中での遊びがすごく身近なものになります。

鶴岡は自然の中で遊ぶことが好きな人にとってはとても楽しい場所だと思います。また、都会に行って遊びたいと思ったら、飛行機に乗って1時間程度で東京まで行けるので、そういった利便性があるのも良い所で、とても良い環境ですよ。ちなみに、私は慶應幼稚舎に通っていた頃は、1時間かけて、電車とバスを乗り継いで、満員電車に揺られていたので、通勤ラッシュという概念がないのも最高です、笑。

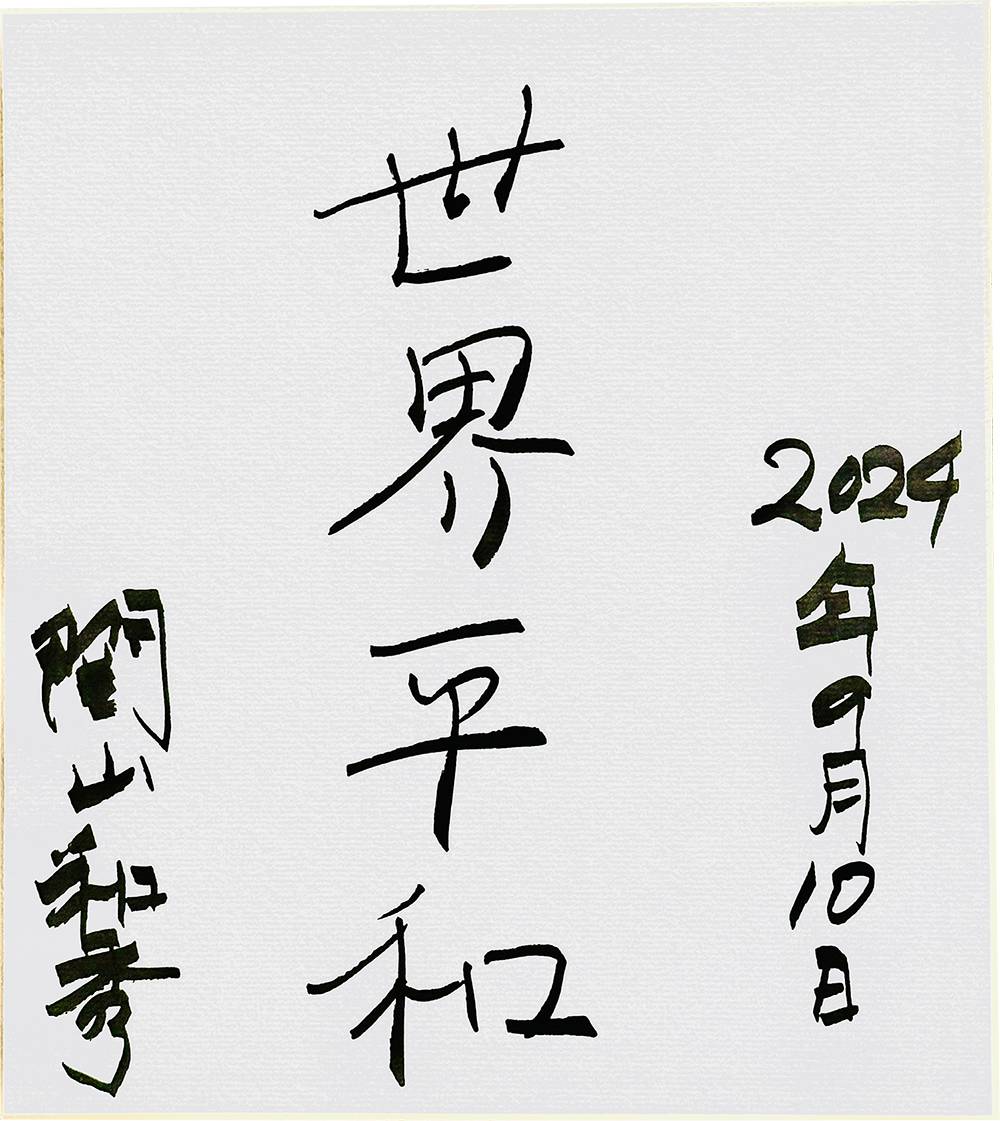

─ 最後に、関山さんのお好きな言葉を教えていただけませんか?

関山さん: 世界平和 です。

※聞き手はThe Voice 編集長シャオシャオ

※ゲストの肩書きや記事の内容は全て取材当時(2024年9月)のものである。

編集後記

関山さんはバイオテクノロジー分野のトップランナーとして、時代の先駆者として、私たち人類全体を運命共同体として捉えていらっしゃいます。世界平和のために、末長い繁栄のために、私たちが暮らすこの地球の環境をもっと持続可能な方向へ変えていく努力を重ねていらっしゃいます。

関山さんはどんな困難に直面しても、粘り強く勇敢に情熱的に挑戦を続けていく精神力を持っていらっしゃいます。研究を始められた20年前に描かれたビジョンに向かって一直線に突き進み、地球規模の課題と向き合い続け、数々な不可能を可能にして来られました。

失敗と挫折について、壁が高ければ高いほど、課題が難しければ難しいほどビッグチャンスだと関山さんはおっしゃっています。

ここで、私は著名な発明家Thomas Edisonとバスケットボールの神様と呼ばれるMichael Jordanの言葉を思い出しました。

I’ve not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. (私は失敗したことがない。ただ、1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ。)Thomas Edisonの言葉です。

I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.(失敗することには耐えられるが、挑戦しないでいることには耐えられない。)Michael Jordanの言葉です。

私たち一人一人も関山さんのように人生を通してたくさんチャレンジして、たくさんチャンスを掴みましょう!

関山さんは若い世代へのメッセージとして、このようにおっしゃっています。『自分自身が本当に何をやりたいのか、何に一番やり甲斐を感じているのかを突き詰めて考える必要があります。本当に心から大好きなことであれば、どんな困難に直面してもエネルギーが湧いてきます。』

私たち一人一人も関山さんのように自分らしさを見つけて、心から大好きで夢中になることを生涯の仕事としてできたら一番良いですね!

関山さんのお話を伺えば伺うほど、俯瞰的に、全体観を持って大きな課題を解決できる力を養っていかなければいけないと感じました。そして、地球とは何か、人間とは何か、生きるとは何かについて自分で考えて、本質を見抜く力を身につけることもとても大切だと感じました!

感想やお問い合わせは以下までお寄せください。

The Voice編集部 thevoicetmc@gmail.com