2025年3月 福田 恵一さん

(Heartseed株式会社代表取締役社長CEO、慶應義塾大学名誉教授)

新雪の上を滑れ

─ HeartseedはiPS細胞を用いた心筋再生医療の実用化を目指すバイオベンチャー企業と伺っています。創業者の福田先生は限られた人だけが受けられる特別な治療法ではなく、誰もがいつでも容易に受けられる当たり前の治療法を目指し、再生医療の産業化という大きな目標を掲げていらっしゃいます。なぜ誰もがいつでも容易に受けられる治療法を目指していますでしょうか?

福田さん: 重症心不全の治療法は、皆さんがよく知っている心臓移植があります。心臓移植というのは、脳死の方から心臓を取ってきて、心不全の方に移植するわけですが、実際に心臓移植を受けられる人数は非常に限定されています。満たさなければならない条件がたくさんあります。まず、心臓以外の病気がない方、そして、年齢が65歳以下の方(待機期間があるため、実際には60歳以下の方)、しかも、家族のサポートがしっかりしている方など、色々な条件がありますので、実際のところ、ほとんどの心不全の方は心臓移植の恩恵を受けることができません。重症心不全の方はどちらかと言えば高齢者に多いです。高齢者や他の病気を持っている方の心臓病をしっかり治してあげれば、元気に暮らせる方たちがいっぱいいます。そういう方たちに何とか優れた治療法を提供したいというのが私の考えです。私はこの考えに基づいて研究を進め、当社を立ち上げたというのが経緯です。

─ 福田先生は心臓病の領域で再生医療に取り組もうと考えたのは慶應義塾大学医学部をご卒業されて医師になられた頃だそうです。その後、ハーバード大学とミシガン大学での留学を経て、1995年にご帰国された時から再生医療の研究を本格的に進めていく決心をされました。そして、心筋細胞を使った治療を社会実装したいと考え、2015年にHeartseedを起業されました。

福田先生が起業の道に進まれた理由を教えていただけますでしょうか?

福田さん: 直接的なきっかけは私が医者になった20代の頃(1980年代)に遡りますが、ほとんど私と同い年の拡張型心筋症という重症心不全の患者さんを受け持つことがありました。その当時は残念ながら心臓移植もまだありませんでしたし、根本的な治療法はなかったです。どうせ研究するなら、こういう方々を救えるような治療法を開発したいと考えました。国立がんセンター、ハーバード大学、ミシガン大学で勉強したのち、日本に帰国して、心不全の患者さんを治療する方法を考えました。元々研究しようと思った最初の動機は治療法のない患者さんに対して治療法を作ってあげたいと思ったことでもあり、再生医療の研究を始めました。

そして、私がHeartseedを創業したきっかけとなったのは、2010年にスイスのあるベンチャー製薬企業に呼ばれて講演する機会がありました。この会社の社長は創業してからちょうど10年目です。既に1000人ぐらいの社員を擁しており、肺高血圧という病気の治療薬を作っています。私はその会社の社員の前で講演をしました。その際に、社長からあなたの研究はとても面白いし、社会的にも意義が高い。研究をもっと発展させて、社会実装するようにベンチャーを立ち上げたらどうかとアドバイスをされました。その後、私はさらに研究を進めて、社会実装しても大丈夫だと思えたのは2015年でした。その時に会社を立ち上げる決心をしました。慶應大学で教授も務めていましたが、同時に社会実装するために会社も経営していこうと考えました。私にとって自分が取り組んでいる研究を社会実装することをゴールに起業しましたので、特別なことをしたつもりはありません。

─ 医学部の教授から企業の経営者になるという役割の変化について福田先生はどんな風に捉えていますでしょうか?

福田さん: もちろん医学部の教授と会社の経営は必ずしも同じことばかりではないですが、治療法を社会実装するという意味では一つのつながりです。役割は違いますが、自分で勉強できるところは身につけていけば良いし、できないところはできる人たちに会社に入ってきてもらえば良いと考えました。

─ HeartseedはiPS細胞を用いた治療の実用化に向けた数々の課題を乗り越え、高品質の心筋細胞を安定的に培養する独自技術を生み出し、さらに、その心筋細胞を患者さんの心臓に確実に送り届ける器具までも独自に開発されたと伺っています。どのようにして自社の力で数々の不可能を可能にすることができましたでしょうか?

福田さん: これは昔から英語でも日本語でもnecessity is the mother of invention(必要は発明の母)という言葉があります。私は何が必要かを考えて、必要なもので世の中にあるものであればそのまま採用すれば良いし、なければ自分で作ってしまえば良いと思っています。再生医療に必要な技術はほとんど世の中になかったので、仕方なく自分で作るしかありません。それから、移植する注射針も世の中に全くないわけですから、自分でアイディアを出して作ってしまえば良いと思っていました。自分で決めたゴールのために何でもするという心構えでいたので、結果的に後から振り返ると、色々な独自のものがたくさんできたかなという風に思います。つまり、私の基本的な考えは必要なものが世の中になければ自分で作ってしまえば良いということです。

─ Heartseedのサスティナブルな成長にとってとても大切な人材戦略についてお伺いします。研究開発・ファイナンス・製造管理・知的財産など多岐にわたる人材が必要だと存じますが、どのように短期間で多くの優秀な人材を採用することができましたでしょうか?

福田さん: 人材派遣会社には色々なレベルがあり、非常に高レベルな人材を集めてくることが可能な人材派遣会社とそうでない会社があります。人材は会社の宝なので、人材を集めるのに対して資金の出し惜しみはしません。ファイナンスにしても、研究開発にしても、自分が納得いく素晴らしい人が出てくるまで丹念に時間をかけながら一人一人をリクルートしてきました。結果的に私が掲げる目標を皆さんに話して、納得していただくわけですが、最初の段階からすぐに会社に来てくれる人ばかりではないので、その場合は何回もお食事に誘って、自分がやりたいことが未来をこう変えるのだと多くの人々を説得して、共感をしてもらってはじめて入社してもらうという感じで採用を繰り返しました。良い人材に来ていただくことが研究内容と同じぐらいHeartseedにとって極めて重要なことだと考えていますので、素晴らしい人材を採用するために力の出し惜しみはしません。

今はだいぶ会社が大きくなり、人事部という組織がありますので、今入社した方たちは人事部が面接します。初期の頃はやはり会社の中枢を担う人材を集めていたので、私が先頭に立って採用活動を行ってきました。

現在当社は約40名の社員が働いています。取締役なども含めると、約50名います。全員この本社で働いています。

─ 今年はHeartseedにとって創業10周年という記念すべき年です。この間技術開発・特許出願・資金調達など、数々の困難や挑戦に挑んで来られたと思います。同時に多くの失敗と挫折も経験されたのではないかと存じます。福田先生は失敗と挫折についてどんな風に捉えていますでしょうか?

福田さん: 物事に取り組んで一回目で成功することはほとんどありません。子供の逆上がりのように、最初からできる人はあまりいないのではないでしょうか。何回か失敗を繰り返していくうちに、段々コツを覚えてきて、やがて逆上がりもできるようになります。自転車に乗るのもそうですね。ということは、失敗や挫折は成功のための途中経過で、必要なステップだと思っています。こういう風に考えることができれば、失敗も挫折も苦ではなくなります。

─ 御社が大切にされている5つのバリューがあると伺っています。常に先駆者である(Be the pioneer)、自らの手で世界を変えよう(Innovate by ourselves)、命と向き合い続ける(Placing life first)、改善と成長を循環させる(Continuously growing)、共創するチームになろう(Co-Create as a team)。福田先生はこの5つのバリューにどんな思いを込められていますでしょうか?

福田さん: 今までに全くない新しい治療法ですから、私がこの取り組みを始めて、後から真似してくる人たちは随分たくさんいます。私が最初に考案した時は、心筋細胞を再生させて心不全を治療しようなんて誰もが考えていなかったと思います。私はこのことをゼロから始めたわけで、もし誰かの真似をしていたら、絶対に新しいものはできないので、むしろ積極的にゼロから新しいものを作っていくことが大事だと思います。新しいものを一つ一つ作っていく過程の中で、今までになかったものができてくるし、それを次の開発のエネルギーにしていけば良いし、一人で乗り越えようと思っても乗り越えられないので、みんなで力を結集して、みんなで一緒に乗り越えていけば必ず新しいものができるという風に考えています。

また、スキーに例えると、ゲレンデの上を滑るスキーは滑りやすいですよね。踏み固められた雪の上は楽に滑れます。ただ、ゲレンデを一生懸命に滑っても、自分が滑ったシュプール(足跡)は残らないです。一方、新雪の上を滑ると、何も見えないので、崖があるかもしれないし、ブッシュがあるかもしれないし、何があるか分からないのですが、そこを一生懸命に滑ったら、自分が滑ったシュプール(足跡)が必ず残るわけです。研究開発においても同じことが言えます。誰かがやったことを真似するのは簡単ですが、それでは人の先に進むことはできません。前人未到のところに進むことは一番大事なのだという意味で「新雪の上を滑れ」と私はいつも言っています。やはりそういうマインドセットが極めて重要です。まだ誰もがやったことがないことをやった方が特許も取りやすいし、権利も得られやすいし、後世にも残りやすいです。

─ Heartseedは今年1月に第7回日本研究開発医療大賞スタートアップ賞を受賞されました。そして、福田先生は個人として2024年度「日本再生医療学会功績賞」を受賞されました。ご受賞おめでとうございます!

数々の受賞はこれからのビジネス展開にどんな意義と影響をもたらすと福田先生はお考えでしょうか?

福田さん: もちろん数々の賞を受賞できたことはとてもありがたいと思っていますが、受賞するために日々研究しているわけではありません。これまでも数えきれないぐらいの賞を受賞しましたが、受賞することが目的ではなく、結果的に後からついてくるものだと考えています。会社にとって賞は会社の価値を上げることになります。第三者から見ると、Heartseed社は日本研究開発医療大賞を受賞したということになると、それはそれで分かりやすいので、ありがたく受賞させていただいています。これは努力の結果だと受け止めています。受賞できるのはもちろん嬉しいことですが、受賞しなかったからといって、全然卑下する必要はありません。たまたま受賞できたという風に思えば良いと思います。私としてはこうした受賞は長い努力の中の一つの足跡だと受け止めています。

先ほど少し触れました日本医療研究開発大賞を受賞しますと、内閣府のホームページに出ますので、色々な方からお祝いの言葉をかけられますし、Heartseedはさすがだねと言ってもらえるので、それは素直に嬉しいです。

─ 2024年7月にHeartseedは東証グロース市場への上場を果たしました。「再生医療で心臓病治療の扉を開く」というミッションを掲げる御社にとって、パブリックカンパニーとなる目的と意義を教えていただけますでしょうか?

福田さん: パブリックカンパニーになるということは、一般の株主が会社のオーナーになります。我々としては、会社がより公的なものになると考えています。最初は私の私的な思いを遂げたいので、会社を創業しましたが、上場したことにより、会社としての方向性や公共性が明らかになり、社員も上場会社で働いているという風に意識してもらえます。そして、資金調達も容易になりますし、社員もより一層安心して入社してもらえます。

これは余談ですが、当社のある社員がマンションを買う時に、自分はHeartseedの社員だと言ったら、銀行の人がすぐに融資してくれたそうです。その社員はとてもありがたかったと話しました。その話を聞くと、私は創業者として少しは社員に恩返しができたかなと思っています。

─ 福田先生からご覧になって、再生医療全体が人類にもたらす恩恵を教えていただけますでしょうか?

福田さん: まだまだ再生医療すべてが社会実装できるわけではないと思います。人間の身体は非常に複雑にできており、領域によっては再生医療がまだ時間がかかるところはいっぱいあります。ただし、再生医療の領域で比較的に早い段階でうまくいくと思われるところは、一種類の細胞を作ることで病気の臓器を治すことができる分野です。具体的に言えば、心臓は心筋細胞を作れば良いので、構造も心筋細胞と血管しかありません。それほど複雑な構造はしていないので、心不全は再生医療の領域で最も治しやすい臓器の一つだと考えています。他には糖尿病でインシュリンを分泌するβ細胞や角膜なども比較的に治しやすいのだと思います。この辺りはまず突破口になって、最初に再生医療ができていくのではないかと考えています。

一方、肝臓や腎臓など何種類もの細胞が非常に複雑な構造をしてはじめて機能する臓器もありますが、これらは次の段階になるのではないかと思っています。そういう意味では、今いくつかの細胞で再生医療が試みられていますが、その初期段階としてはまあまあうまく行っていると私は考えています。今後複雑な臓器の再生医療に関しては、腎臓であれば、何十種類もの細胞があり、それぞれの細胞を作るだけでなく、立体的な構造も作らないといけないので、これから更に知恵が必要になってきます。このように必要なことを一歩一歩やっていくことで、再生医療はどんどん普及していって、今まで治せない病気を治せるようになれば嬉しく思います。

─ 今福田先生が取り組んでいらっしゃる心臓の再生医療は一般の患者さんが受けられるまで後どのぐらいかかると予想されますでしょうか?

福田さん: 我々は今行なっている治験について言えば、最も速く行った場合は、2027年ぐらいから実際に日本国内で一般の患者さんに投与できるようになれば良いと考えています。患者さんの数も少しずつ増やしていきたいと思っています。

─ 福田先生は再生医療のトップランナーとして、社会のイノベーターとして、これからの日本を形づくり、起業を志し、イノベーションを起こそうとしている若い才能たちへメッセージをお願いできますでしょうか?

福田さん: これは私のもう一つの重要なミッションだと思っています。今の日本の若い人々はリスクが高いことや多くの努力が求められることを避ける傾向にあります。高いハードルを超えて先へ進むことは多くのリスクを抱えているので、そういう意味で先駆者はあまり見たことがありません。一方、アメリカを見ると、色々な会社が隆盛していますが、例えば、グーグルやアマゾン、フェースブック、アップルなどみんな創業者一代で世界的な企業になっています。日本は100年前からある会社が素晴らしい会社で、新しくスタートアップを作っても成功を収める人が少ないし、皆さんもなかなか起業する勇気が出ないところもあると思います。特に医学研究に関しては、若い医師たちが臨床を一生懸命頑張って患者さんを診ていますが、これだけではなく、臨床の知識がある人こそ最先端の研究も同時に行なって、臨床と研究の両方がわかる人たちが会社を作ってくれることが日本の医療を大きく発展させる可能性につながります。その人数がまだ少ないのは、成功例が少ないからです。何人かの成功例となる先生方が出てくると、私もやってみようという人が現れると思います。私がロールモデルになることによって、それほど将来を心配しなくても自分がやりたいことをガンガン突き進んでいけば必ず道は開けるのだということを若い人たちに見せることが一番重要なミッションだと考えています。

例えば、野球の大谷選手はピッチャーもバッターもできて、アメリカでホームラン王にもなったのです。二刀流ができるということは一昔前は誰も考えなかったわけです。しかも、日本人がアメリカの大リーグに行ってトップになるということは過去に誰もいなかったです。今大谷選手をロールモデルにして次は僕の番だと思って頑張っている若い選手たちがいっぱいいると思います。そういう意味では、ぜひ若い医師たちが私を見てどんどんイノベーションを起こしてくれれば嬉しい限りです。

─ 2006年に京都大学の山中伸弥教授によってiPS細胞が発表されました。福田先生は山中先生の論文を読み、これは素晴らしいと感銘を受け、すぐに山中先生に電話をかけ、慶應大学に講演に来ていただいたと伺っています。山中先生とのご縁が福田先生のその後の研究活動と起業とビジネス展開にどんな影響をもたらしましたでしょうか?

福田さん: やはり優れた方との出会いはとても重要です。私は慶應大学にいた時から世の中で良い研究している人、どの領域でも良いですが、その人たちにすぐ電話をかけたりメールしたりして、大学に来て講演をしていただいて、若い人たちに聞かせるということをしていました。素晴らしい人の影響を若い人たちにもたらすと共に、自分自身も知識の幅を広げられますので、山中先生の場合もそのようにしました。これが発展と進歩のエネルギーになっていると思います。こんなに偉い先生に電話かけてはいけないのではないかと思う必要は全くありません。どんなに偉い方でもお願いすれば聞いてくれますので、積極的に声をかけるべきだと思います。

─ 日本社会全体をもっと起業しやすい風土にするためにはどうすればよろしいしょうか?

福田さん: 日本では失われた30年という風に言われていました。若い人たちが就職難の時代もありました。お給料が全然上がらないとか、起業が難しいとか、そういう時代が続いてきました。その間、日本以外の国々を見ると、アメリカも中国も若い人たちが積極的にスタートアップを作っています。起業に成功した人たちも増えてきています。それは起業を支援する社会の仕組みがあったからです。最近ではエコシステムと言われています。日本ではこのようなエコシステムを作るのが遅れていると思います。バブル経済が弾けて、経済の低迷が続いている間にこのことが起きたのだと考えています。

これからは会社を起業して、色々な新しいことに挑戦して、本当は必要ですが誰も正解を持ち合わせていなかったものに対して色々な人がアイディアを出して問題を解決していくのを社会全体が支援していく必要があります。そうすると、新しい領域で働く人々がどんどん増えていきます。このように起業を奨励するような仕組みが必要だと考えています。ようやく日本もベンチャーを支援する仕組みがだんだん整いました。アメリカに20年以上遅れていると思いますが、日本も少しずつ機運が高まってきたので、それを実践していけば良いと思っています。

─ 福田先生はHeartseedの経営トップとしてご多忙を極めていると存じます。普段はどのようにリフレッシュしていますでしょうか?

福田さん: 私は常に新しいものを考えるのが好きです。自分一人でいる時も何か新しいことができないかを考えます。

また、運動面では、若い時に比べて何でもできるわけではないので、最近はゴルフぐらいにしています。年間何回かゴルフに行ってリフレッシュしています。夏の時期はゴルフすることが多いですが、冬の時期はゴルフの練習をしています。若い時はスキーが大好きでよく行きました。

─ 福田先生の夢を教えていただけますでしょうか?

福田さん: 確かに今まで私が取り組んできた心筋再生医療の社会実装が大切ですが、私が勉強してきたのは再生医療だけではありません。特に循環器領域については、色々な循環器の病気に対して新しい取り組みをして、患者さんを救う手立てを考えてきました。最初の段階では自分の得意な領域に対して再生医療に他の新しい医療も加えてこれからHeartseedがどんどん作っていきたいし、そのための努力もしていきたいと思っています。

─ 最後に、福田先生のお好きな言葉を教えていただけませんか?

福田さん: 私がよく若い人たちを励ます時に言っている言葉は、『一生懸命だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳が出る』です。

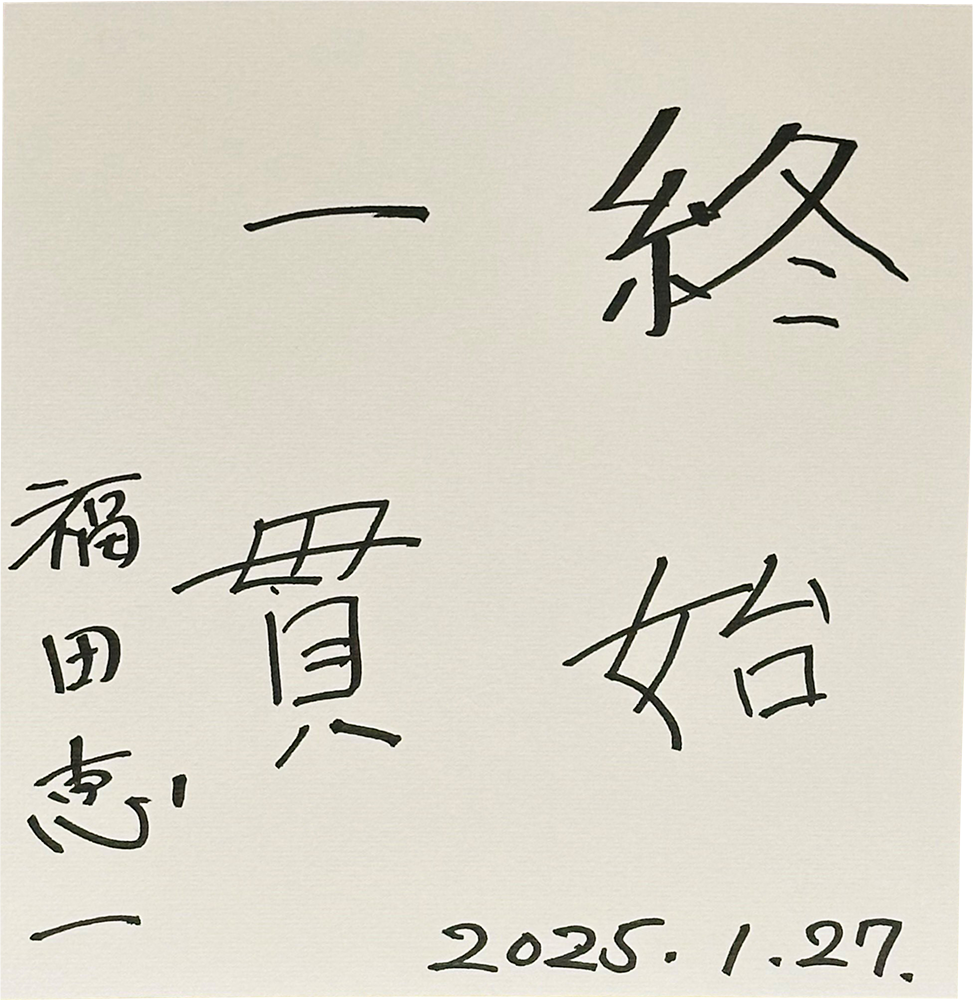

また、慶應大学の医学部を創設された北里博士の『終始一貫』という言葉も好きです。日本には研究者が大勢いますが、多くの研究者は研究テーマを数年毎に変えています。そうすると、論文をたくさん作ることができるかもしれませんが、病気の新しい治療法は絶対にできないのではないでしょうか。私は再生医療をずっと30年近く取り組んできています。再生医療の中の色々なものを克服できて、最終的には医療の形まで作ることができます。これが『終始一貫』という言葉が好きな理由です。

※聞き手はThe Voice 編集長シャオシャオ

※ゲストの肩書きや記事の内容は全て取材当時(2025年1月)のものである。

編集後記

再生医療の先駆者として、社会のイノベーターとして、福田先生は『再生医療で心臓病治療の扉を開く』というミッションを掲げられ、Heartseed社を創業され、日本の医療を大きく前進させてこられました。福田先生のお話はインスピレーションに溢れ、大変大きな勇気を与えてくださいました。

福田先生がお話してくださった中で最も印象的だった言葉は2つあります。1つは『終始一貫』という言葉です。もう1つは『ゼロから新しいものを作って、前人未到のところに進むことが一番大事』という言葉です。福田先生は30年近くにわたり再生医療の研究を続けてこられました。様々な困難を克服し、最終的に新しい医療の形まで作ることに成功しました。私たちも自分が信じる道を一直線に突き進み、研鑽を積み、粘り強くチャレンジを続けていくことで、必ず道は開けると思いました。そして、私たちも大志を抱き、創造性を発揮し、新しいことを大胆に試み、自分のシュプール(足跡)を歴史に残しましょう。

福田先生のお話を伺って、私はアメリカの実業家レイ・クロックの名言を思い出しました。Be daring, Be first, Be different.(勇敢に、誰よりも先に、人と違うことをする)。福田先生が作ってくださったロールモデルを見て、未来を担う若い才能たちも各々の個性を大切にし、純粋な好奇心と情熱を持ち、勇敢に挑戦し、ゲームチェンジャーになるようなビッグイノベーションを起こしてほしいと思います。

そして、イノベーションを生み出しやすいように社会全体が知恵を出し合って、手厚くサポートしていく必要があるとも感じました。

福田先生、どうもありがとうございました!

感想やお問い合わせは以下までお寄せください。

The Voice編集部 thevoicetmc@gmail.com